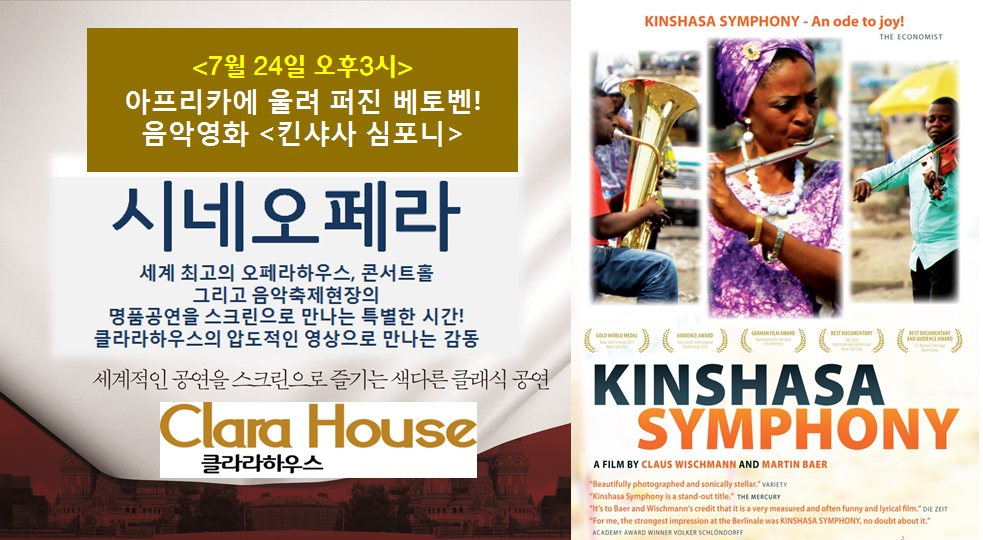

[공지사항] (7월 24일) 아프리카의 베토벤! 음악영화-킨샤사 심포니

본문

7월 24일 일요일 오후3시

클라라하우스 시네오페라는

음악다큐멘터리영화 <킨샤사심포니>로 만납니다.

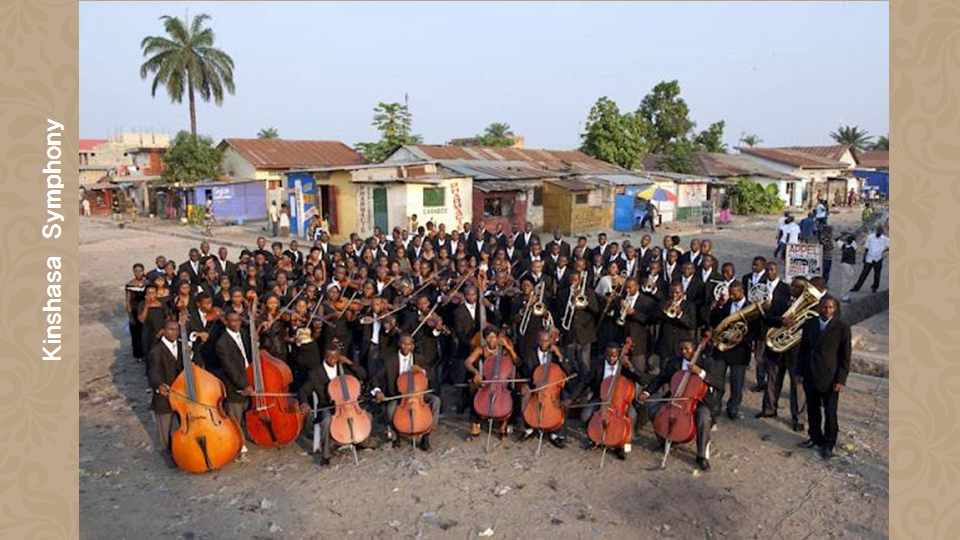

아프라카 콩고 공화국의 수도 킨샤사에서 울려퍼진 베토벤!

그 어떤 세계적인 악단의 연주보다 감동적인 휴먼드라마가 펼쳐집니다.

어른 뿐 아니라

어린이와 학생들에게도 무한한 감동을 안겨줄 영화!

교육적인 효과 또한 대단히 높습니다.

시네오페라 다음시간은 4주 뒤인 8월 21일에 만납니다.

그때 부에노스 아이레스의 세계 최고수준의 오페라하우스인 콜론극장을 소개하겠습니다.

7월 24일 시네오페라,

여름의 절정을 뜨겁게 달굴 인간드라마를 만나시기를 바랍니다.

2010년 제천국제음악영화제 국제경쟁부문 대상을 차지했던 바로 그 영화! 세상의 끝자락, 더 이상 가난할 수 없는 처절한 삶의 밑바닥에서 오롯이 한줄기 음악의 빛이 피어올랐다.

<킨샤사 심포니>, 이 음악영화는 그 어떤 할리우드 블록버스터 대작보다도 보는 이의 가슴을 자극한다.

아프리카에서도 가장 가난한 나라인 콩고민주공화국의 수도 킨샤사. 먹고살기에도 벅찬 처절한 삶을 일구고 있는 퀭한 사람들에게 악기가 주어진다.

그리고 그들은 음악을 빵보다도 더 소중한 생명의 양식으로 받아들인다.

쓰레기투성이의 흙먼지 자욱한 길바닥에서 바이올린과 첼로와 플루트가 연주된다. 길거리 콘서트를 바라보는 무표정한 사람들은 이미 영혼마저 잃어버렸는지 모른다.

킴방기스트 오케스트라 단원들은 베토벤의 ‘환희의 송가’에는 관심이 없다.

그저 아름다운 노래의 하나일 뿐이고, 베토벤 음악에 아프리카 리듬이 살아 있다고 굳게 믿고 있다.

아프리카 사람들보다 아프리카를 더 사랑하는 세 사람. 비쉬만, 바에르, 카피톨린 트리오가 만들어내는 영상과 음향은 대단히 사실적이며 세밀하다.

고 이태석 신부의 진정한 신앙인의 자세를 보여준 다큐멘터리 ‘울지마 톤즈’에 등장하는 35인조 브라스밴드,

임태종 목사가 케냐 빈민촌 어린이들에게 노래를 가르쳐 탄생한 지라니 합창단을 다룬 영화 '하쿠나마타타-지라니 이야기'.

우리는 이 아프리카 소년, 소녀의 영혼을 울리는 연주를 듣고 보며 음악의 위대한 힘을 온 몸으로 느꼈다.

하지만 ‘아프리카 발(發) 음악의 기적’은 한국의 위대한 신부, 목사의 손을 거치지 않고 바로 잉태되기도 했다. 벌써 18년 전에 아프리카 최빈국으로 꼽히는 콩고민주공화국의 수도 킨샤사에서는 헐벗고 굶주린 자들이 스스로 악기를 들었다. 그리고 아프리카음악이 아닌, 그들을 지배하고 약탈했던 서유럽 나라의 음악을 연주하기 시작했다. 그들은 그 누구의 도움도 받지 않고 스스로의 힘으로 모든 것을 감내했다. 이건 킴방기스트 오케스트라의 실제 이야기다.

지휘자 아르망 디안기엔다를 포함해 단 한명도 음악공부를 한 사람은 없다. 기나긴 내전으로 그나마 있던 악기도 약탈당했다. 단 한 대의 콘트라베이스가 해체되고 이를 모방해 똑같은 사이즈로 ‘짝퉁’ 악기가 악단의 매니저인 알베루의 손에 의해 탄생했다. 소형버스 타이어 휠은 D음을 내는 차임벨로 둔갑했다. 끊어진 바이올린 현은 자전거 브레이크 케이블로 대체되었다. 12명의 바이올린 단원에게 주어진 악기는 5대 뿐이다. 그러나 20분씩 돌려가며 연습하는 것만으로 그들은 무한한 감사를 돌린다.

어디 이뿐이랴! 오케스트라 단원들은 1,000만 인구를 품고 있는 킨샤사의 극소수 상위계층이 아니었다. 그저 먹고 살기위해 처절한 삶의 밑바닥에서 신음하고 있는 가장 가난한 절대 약자들이었다. 남자친구가 버리고 간 아기까지 떠맡은 플루트 단원 나탈리는 헛간 같은 집의 세도 감당하지 못해 친척집을 전전한다. 하지만 습식 사우나도 저리가라 할 만한, 숨 막히는 더위가 엄습하는 연습실에서의 리허설은 그녀에게 천국에 다름 아니다.

첼리스트 조세핀은 새벽 4시 반에 일어나 6시까지 시장에 도착해 오믈렛을 만들어 판다. 극도의 피곤함에 지친 그녀는 오후엔 어김없이 오케스트라 연습실에 나타난다. 남편 알베르도 음악을 하다 만났다. 둘의 수입을 합쳐도 월세를 내기도 빠듯하다. 약을 파는 튜바 연주자 파피는 약값을 한꺼번에 못내는 환자를 위해 처방전값을 다 낼 때까지 조금씩 쪼개서 파는 지혜를 발휘한다. 그렇듯 ‘킴방기스트들’은 가장 낮은 자들이지만 그야말로 가장 열심히 사는 사람들이다.

영화가 시작되면 쓰러질 듯 위태위태한 조명탑 위에 한 남자가 올라가 전기배선을 만지며 노래를 부른다. 비올리스트이자 악단의 전기를 책임지는 조명감독 조셉이다. 그는 팔방미인이다. 낮에는 미용사로 일하며 돈을 번다. 연습 도중 수시로 나가는 전기를 원상 복구시키는 것도 그의 몫이다. 쓰레기가 넘쳐나는 거리 한쪽에 간이 칸막이가 설치된 흙바닥에서 리허설이 진행되고 베르디 오페라 ‘나부코’ 가운데 ‘히브리 노예들의 합창’이 흘러나온다. 연주자들이 바로 ‘현대판 노예’가 아닐까? 여기서 관객은 가슴이 저려온다.

벨기에 땅의 75배 면적의 콩고는 오랜 시간 식민지로 수탈당했다. 지휘자 아르망의 할아버지 시몽 킴방구는 교회를 지었고 플루트를 불며 성경을 바탕으로 벨기에에 대항했다. 감옥을 제집 드나들듯 다녔던 할아버지의 또 다른 꿈은 오케스트라 창단이었다. 손자는 마침내 할아버지의 이름은 딴 킴방기스트 오케스트라를 만들었고 독립기념일에 베토벤의 교향곡 9번 ‘환희의 송가’를 그들과 같은 처지의 수천명 콩고 시민들에게 생애 최초로 들려준다.

샹들리에가 반짝이는 화려한 콘서트홀이 아닌, 나이트클럽이 늘어선 흙먼지 날리는 공터에서 베토벤 교향곡의 콩고 초연은 대성공으로 막을 내린다. 온 가족의 눈물샘을 자극하는 영화의 끝자락은 고달프고 비참한 삶의 현장이다. 나탈리는 일터에서 플루트를 불며 일상으로 돌아간다. 이건 분명 부조화 속의 기막힌 조화다.

“음악에 몸을 싣고 멀리 떠나요. 누가 찾아도 저는 여기 없어요. 음악 따라 어딘가 가니까. 노래할 때는 다른 사람들이 옆에 없는 것 같아요. 저만의 세상으로 가요. 노래가 끝나면 현실로 돌아와요.”

합창단원 미레이의 고백은 풍요 속에 사는 우리를 되돌아보게 한다. 넘쳐나는 음악의 홍수로 인해 우리는 정작 중요한 가슴을 울리는 음악을 잃고 사는지도 모른다. 음악은 킴방기스트들에게 빵을 주지는 못했지만 세상을 바라보는 시선을 바꿨다. 어쩌면 우리가 잃어버리고 사는 가장 중요한 덕목이 아닐까...

글: 유혁준/ 음악칼럼니스트

댓글목록0